劇作家・演出家の平田オリザ氏をお迎えしました

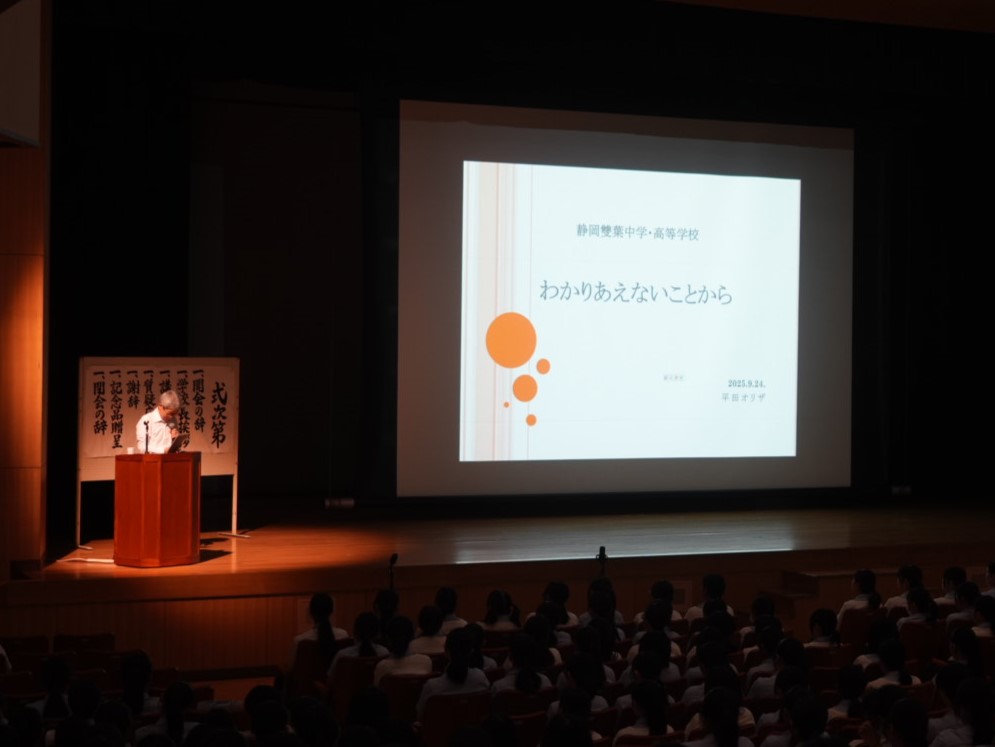

9月24日(水)6~7時間目に、講堂にて「未来への志を育む講演会」を行いました。講師として劇作家・演出家の平田オリザ氏をお迎えし、「わかりあえないことから」を演題にお話をいただきました。

「コミュニケーション能力」という言葉が近年取り上げられていますが、実際のところはそういった固定的な能力は存在せず、国や文化によって求められるコミュニケーションが異なるという、「コミュニケーションの多様性」を理解することが大切だと教えていただきました。相手が発した言葉の表面だけではなく、その言葉を裏付ける相手の文化や感情といった背景すなわち「コンテクスト」を理解することは、人間にしかできない大切なコミュニケーションの形であり、それは過去のデータのみに基づく判断をするコンピューターとは一線を画する部分だということがわかりました。平田氏の講演のこの部分は、特に高3生にとっては、6月に行われた「黙想会」での神父様のお話と重なる部分があり、より説得力を持って生徒たちの心の中に入っていったと思います。

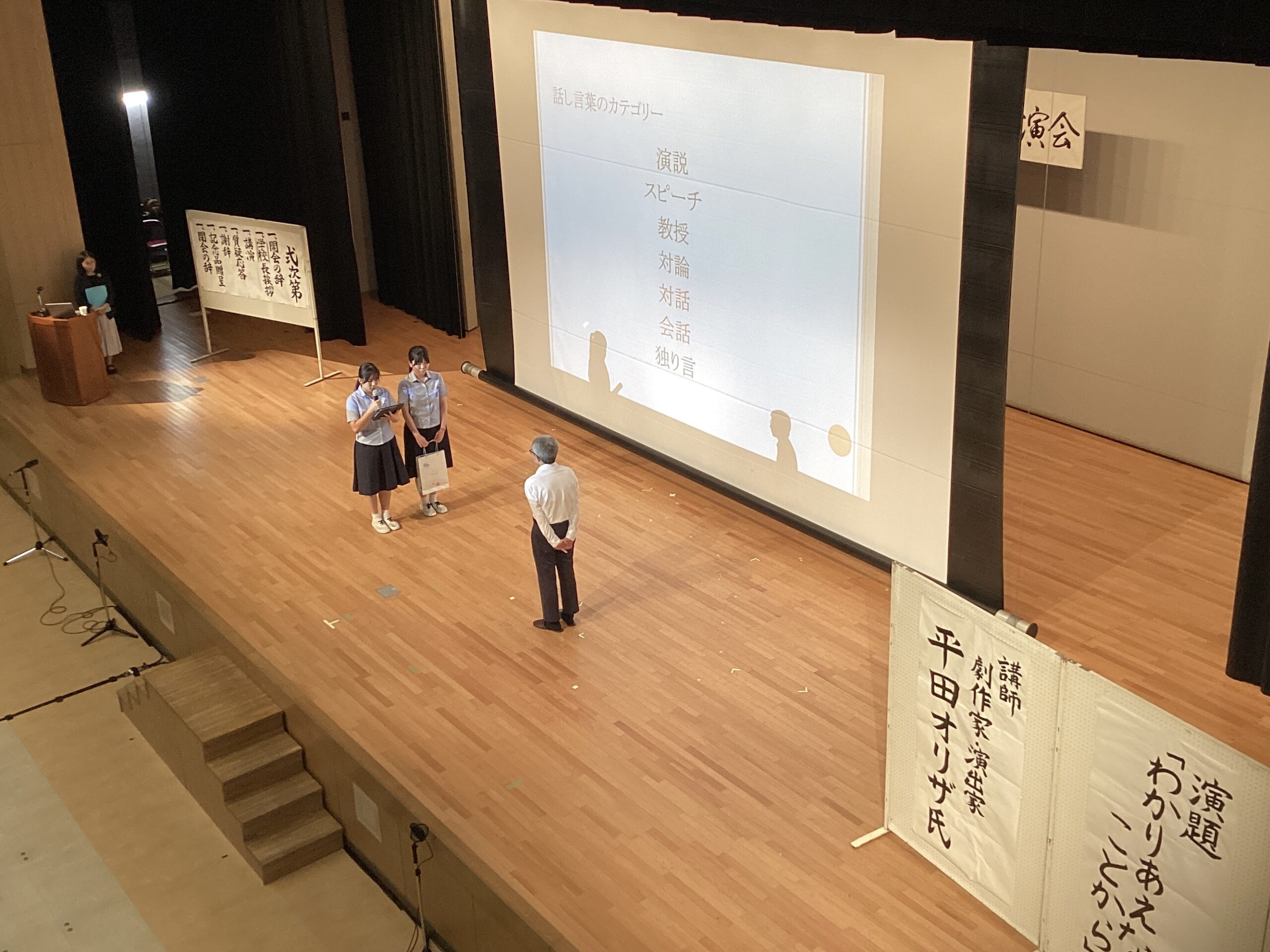

また「対話《dialogue》」(「会話《conversation》」とは異なるもの)の重要性についても説いていただきました。「対話」は知っている人同士のものではなく、知らない人や価値観の異なる人と行うやりとりのことであり、そのやりとりの中での「冗長率」(意味伝達に直接関係しない言葉の割合)は最も高いといいます。したがって「対話」は効率からは遠く、成立までに時間を要するものですが、同時に深い理解や関係構築に不可欠なものともいえます。すぐに結論や主張に至るのではなく、相手への「共感(empathy)」を伴い、意見が違っても理解に努める姿勢が「対話」の本質であると知ることができました。お話の中に、この「共感」は「同情(sympathy)」とは異なるものだというフレーズがありましたが、これは奇しくも昨年度の同講演会での鴻上尚史氏のお話の中でも登場した概念であり、両方のお話が有機的につながったと感じられる瞬間でもありました。

生徒からの質疑応答の時間には、「私は、《コンテクスト》の理解が苦手だが、克服するコツはありますか?」「『話が上手な人は《冗長率》を操作できる人』というお話があったが、なかなか《冗長率》を操作するのは簡単にはできないことだと思う。そのコツは何ですか?」など、先生のお話の核となった部分に関する質問が盛んに挙がりました。

講演会の後、中1から高3までの希望者約30名が、平田氏によるワークショップに参加しました。心・身体・言葉の繋がりを意識したエクササイズをいくつか行い、中学生も高校生もまさに「対話」を繰り返しながら、お互いの感覚の「ずれ」を実感しながらも、それらを「共有」していくことができました。終始笑いが絶えず、和やかで有意義な時間でした。