日々の時間の使い方や、定期考査に向けた勉強の仕方を学びました

新年度が始まって最初の定期考査である「前期中間考査」が、あと約1週間後に控えています。これに先立ち、5月2日(金)と5月9日(金)の2回にわたって、中1学年では各日6~7時間目に「学習ガイダンス」を実施しました。

中学校のテストは、より範囲が広く、多教科の試験を同じ期間に行う点で、小学校でのテストとの大きな違いがあります。そのため、ある程度前(※目安は2週間前としています)の期間から準備を行い、その準備期間に自分がどの教科において何を勉強するのか把握し、計画的に学習を進める必要が出てきます。これらを自分で判断して実行するために、いくつかのテーマに沿って、日々の時間の使い方や学習姿勢について考える時間を設けました。

【1回目(5月2日)】

入学以来の生活を振り返り、現状をしっかり見つめ、「学習計画の立て方」や「効率の良い時間の使い方」について学びました。

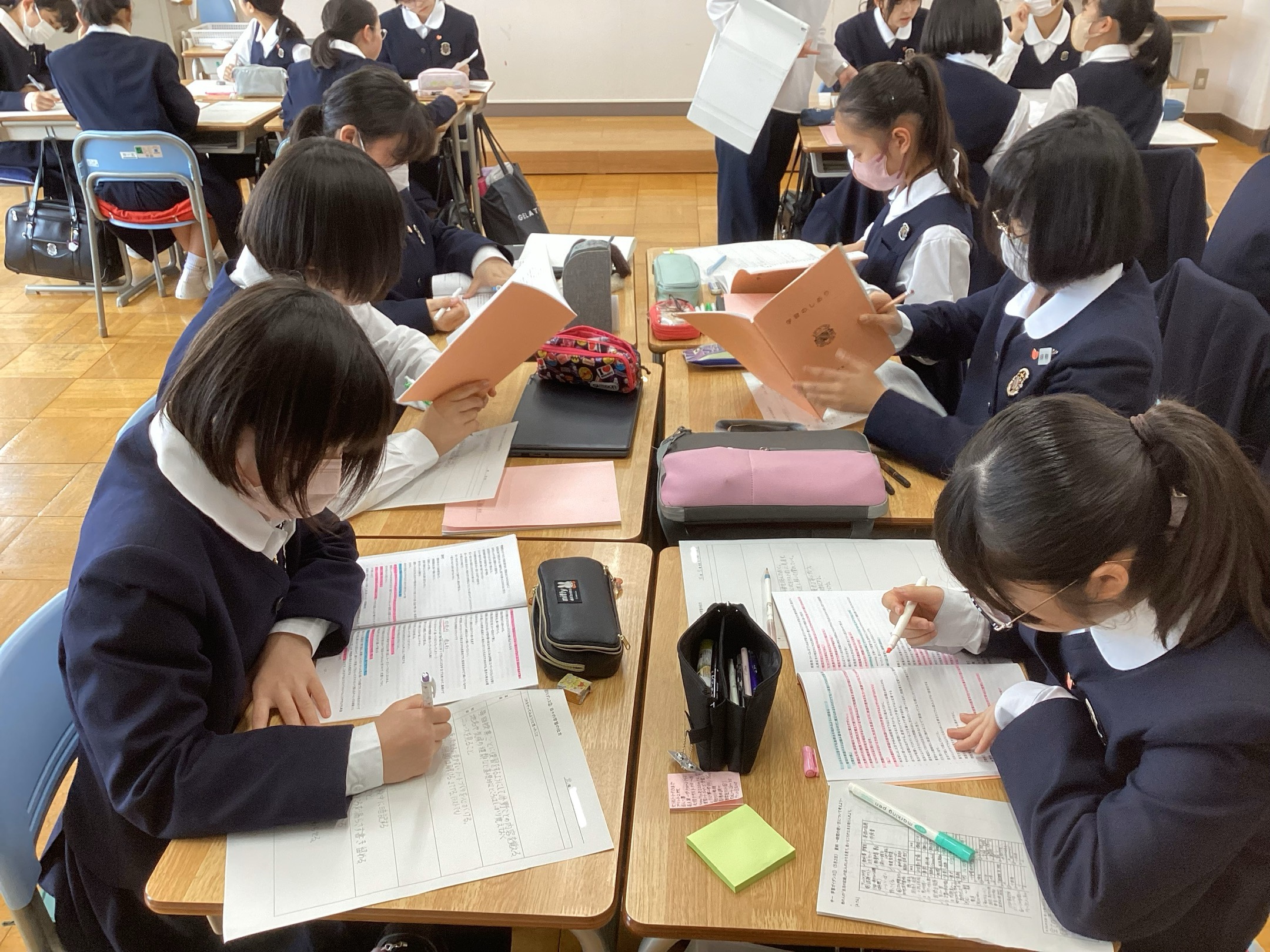

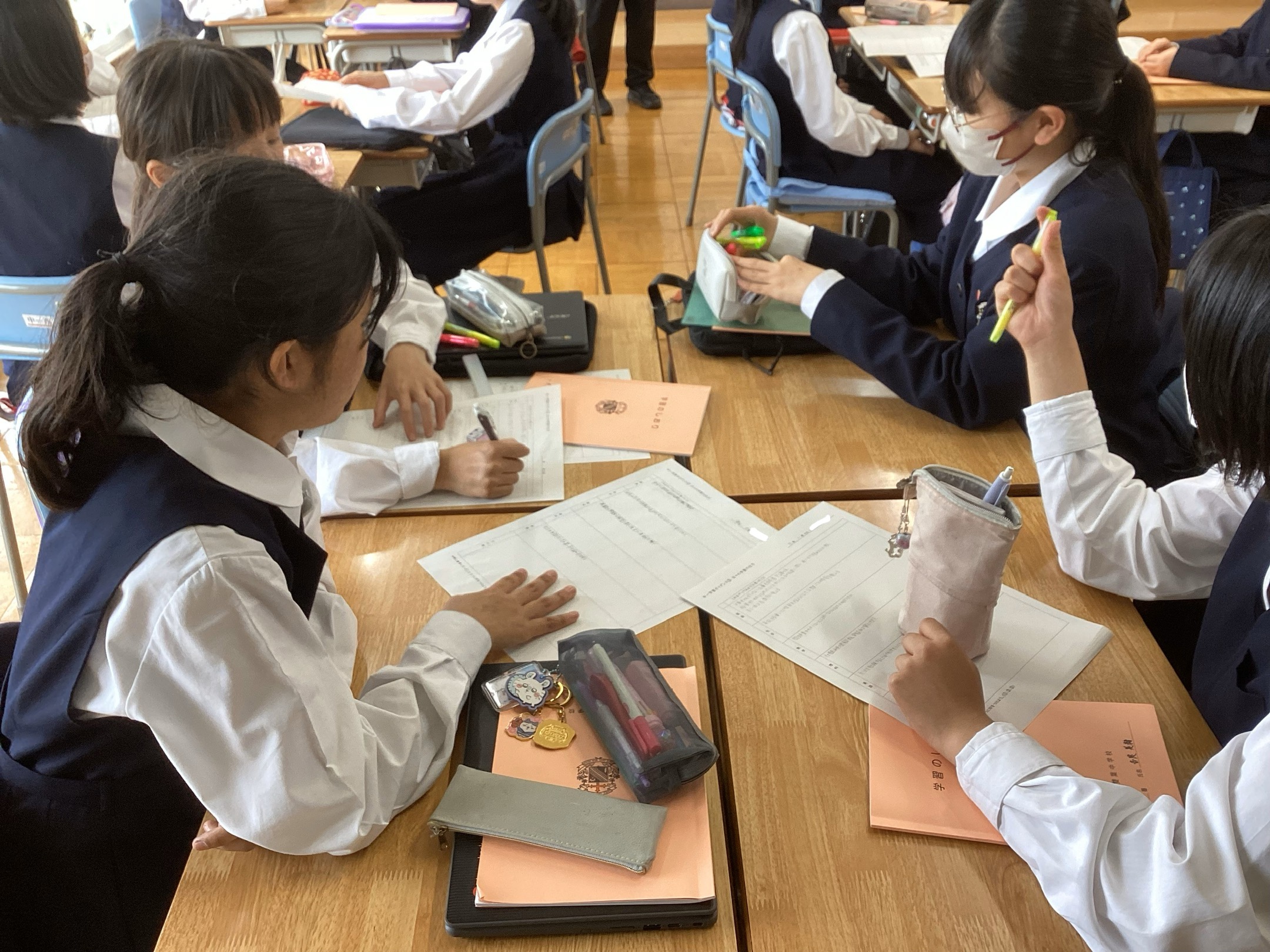

6時間目は「中学に入学して、自分の時間の使い方を振り返って思うこと」というテーマで、班ごとに分かち合いを行いました。「忙しい」とか「時間が足りない」という声がよく挙がったことから、限られた時間をいかに管理するかが大切であることに気付きました。さらに、本校の手帳指導の前身となる「生活の記録」という冊子の、よい書き方の例を見て、どんな点がよいのかについても話し合い、今後の自身の記録方法にも繋げることができました。

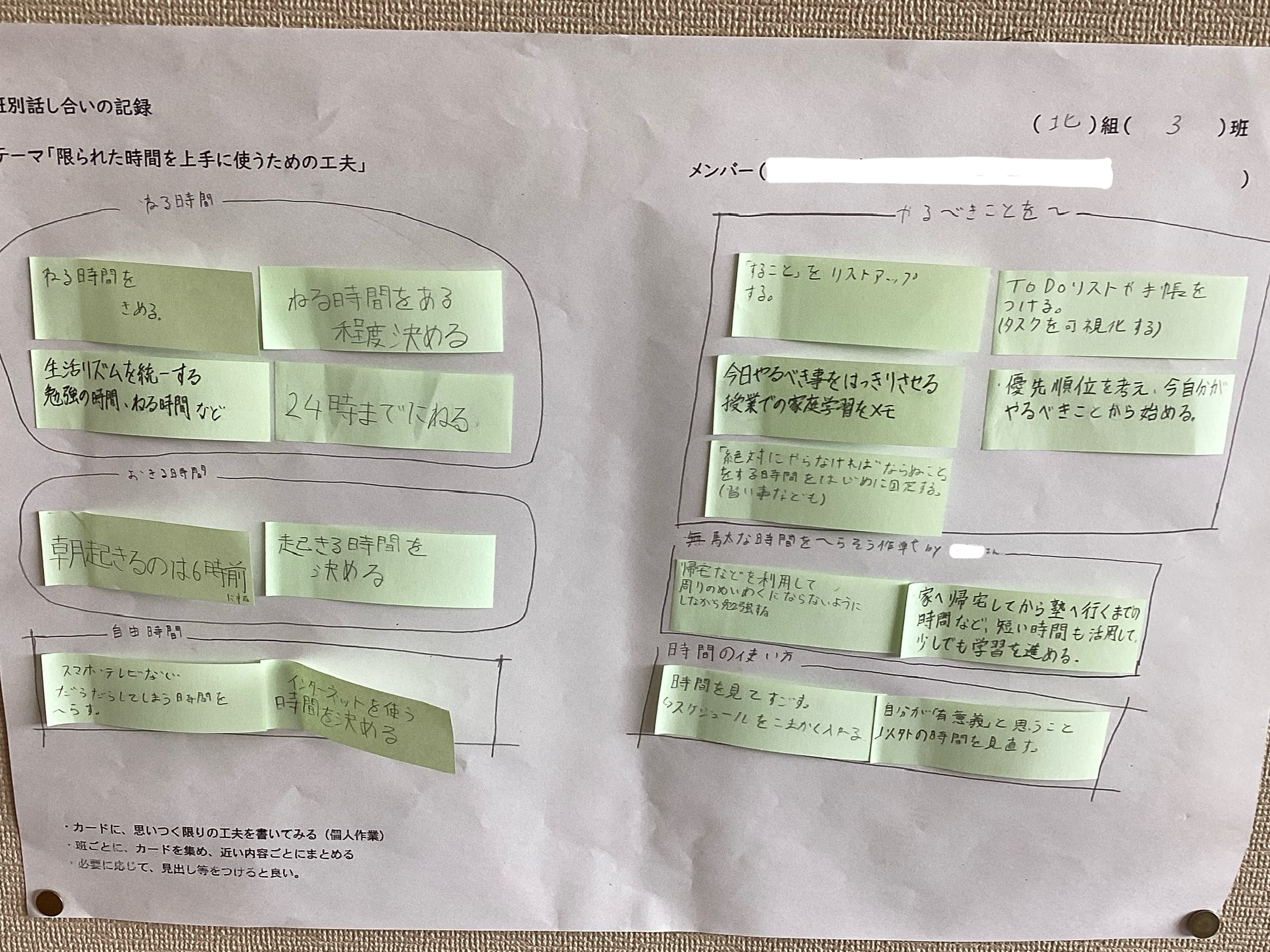

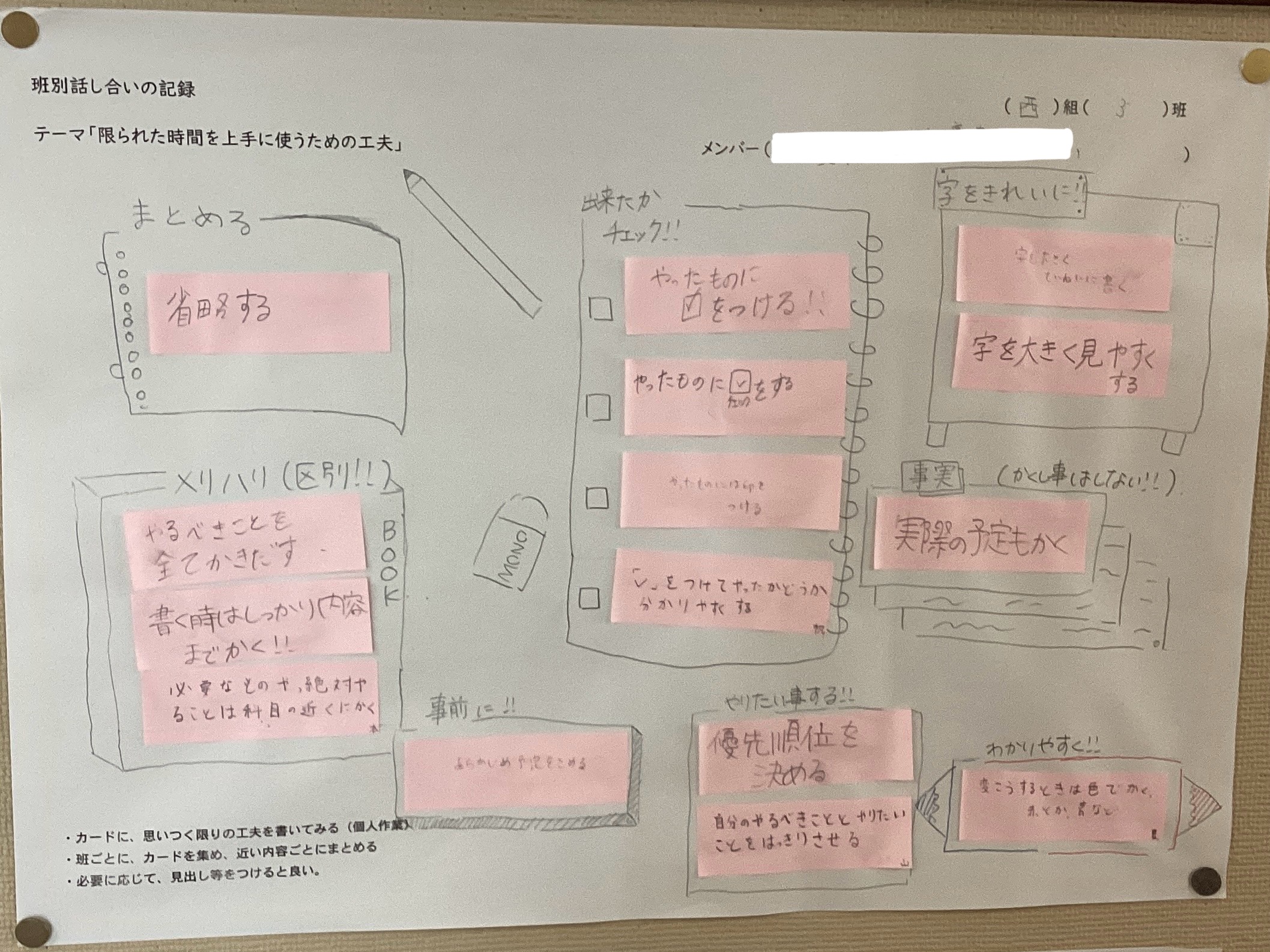

7時間目は「限られた時間を上手に使うための工夫」について話し合いました。個人作業として、カードに思いつく限りの工夫を書いてみて、その後班ごとにカードを集め、内容ごとにまとめた上で発表を行いました。

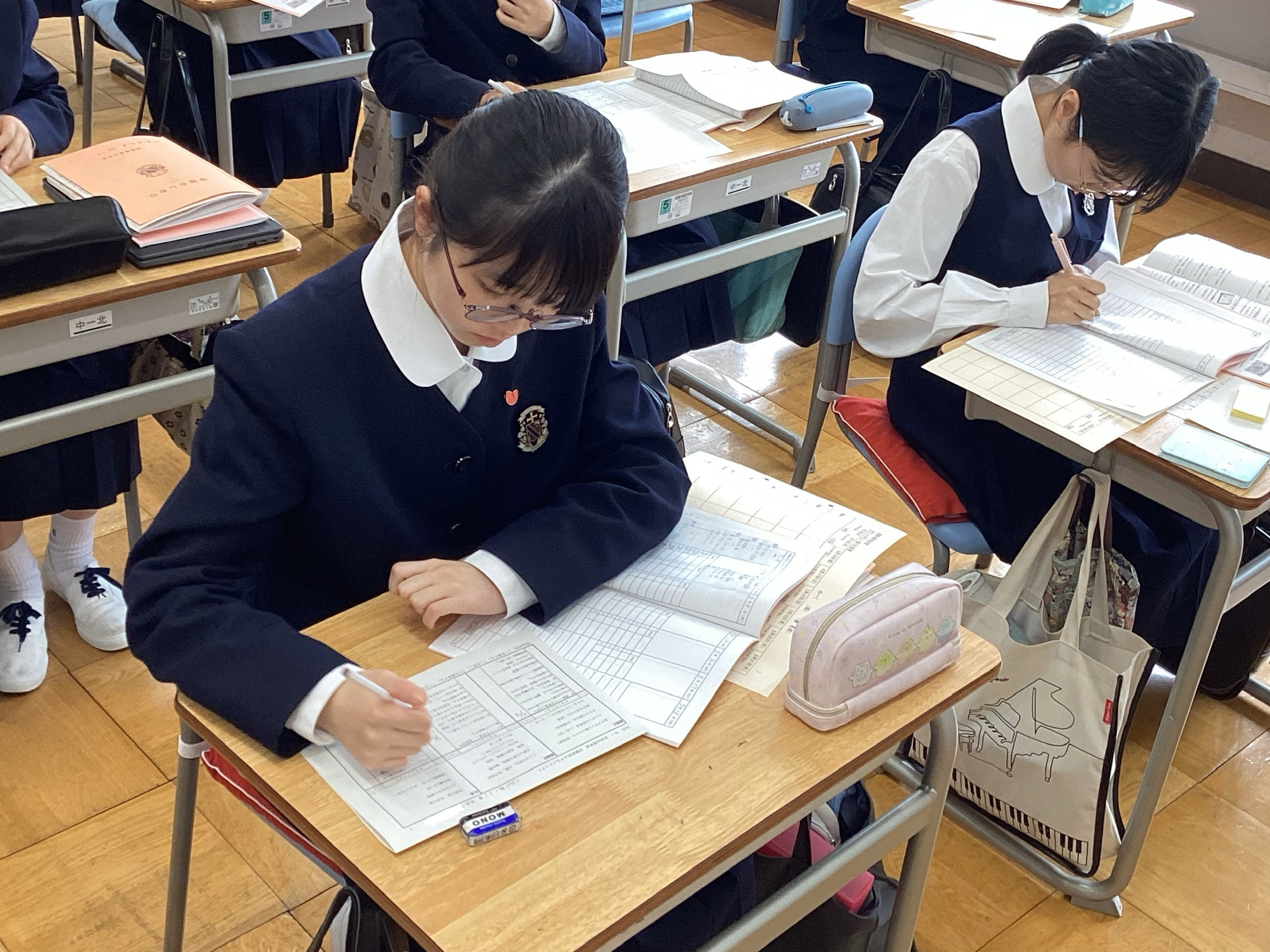

最後に、この日に学んだ時間の使い方の工夫を活かして、「本日の帰宅後の学習計画」を立てました。本日出ている宿題や、今日やらなくてはいけないことをリストアップし、時間軸に「何をどのくらい勉強するか」まで具体的に記入しました。

【2回目(5月9日)】

日常の学習において大切なこと、また、試験前に必要な特別な勉強があることを学びました。

6時間目は、本校オリジナルの冊子「学習のしおり」を開き、「先輩からのアドバイス」を読みながら、自分にとって実践できそうなものにマークしました。また、担任の先生から「定期考査の目的」について説明を受けました。小学校の時に比べて広い範囲で、一定した時期に全教科行われるテストで得点できるようにするには、試験日から逆算して計画を立て、毎日量を決めた復習が必要です。7時間目にはそのステップとして、「試験範囲の確認」「やることリストの記入」「カウントダウンプリント(試験2週間前までさかのぼった学習計画表)の記入」を行いました。記入作業を通して、この2週間は「日常の授業の復習と、それまでの既習事項の復習に並行して取り組まなければならない」ということに気付き、今まで以上に復習の大切さを実感することができたようです。